Éducation

Aïssa Grabsi, professeur de sciences humaines et cofondateur de l’association Le Sel de la vie

[Héros Du Quotidien] « Venir de… ne doit plus empêcher de devenir ». Voilà le mantra d’Aïssa Grabsi, professeur de sciences humaines et cofondateur du Sel de la vie à Marseille. L’ambition de cette association : permettre à chacun de donner plus de saveurs à son quotidien, qu’il s’agisse de tisser du lien social, de découvrir de nouveaux loisirs … Ou de s’engager dans un parcours ambitieux comme celui des (très inégales) études de médecine.

Comme ses sourires, ses gestes laissent transparaître une certaine retenue. À première vue, Lisa, la vingtaine, longs cheveux bruns, léger trait d’eyeliner sur les yeux, peut sembler assez peu sûre d’elle. En témoigne la façon dont, d’avance, elle s’excuse de son « manque de vocabulaire ». Mais il ne faut pas trop s’y fier. Car c’est une fonceuse, Lisa. Une persévérante.

Au lycée, un professeur lui promet qu’elle n’y arrivera pas, que médecine, ce n’est pas pour elle. Qu’elle ferait mieux de se tourner vers une première STMG (sciences et technologies du management et de la gestion). Peut-être parce que, dit-elle, elle est la seule élève d’origine maghrébine de sa classe. Peut-être aussi parce qu’elle vient d’une famille modeste. Alors que l’on sait combien les études de médecine sont peu ouvertes aux classes populaires (bonus). Mais elle croit en elle, en sa volonté. Et elle y va, même si elle n’a pas toutes les clés en main.

«Les valeurs d’entraide passaient vraiment après l’argent»

« La première année, je ne connaissais rien, je suis allée dans une écurie et c’était une arnaque », raconte-t-elle. Elle débourse 3500 euros pour ne finalement bénéficier d’aucun accompagnement. Les cours fournis dataient de plusieurs années.

« Tout ce qu’on avait, c’était un espace pour réviser ». Elle en rejoint ensuite une autre, en tant que tutrice. « J’étais payée pour faire de la pub pour l’écurie. Mais l’accompagnement des étudiants, c’était du bénévolat que personne ne contrôlait. Du coup, certains étudiants n’avaient aucun soutien. Les valeurs d’entraide passaient vraiment après l’argent », s’indigne-t-elle.

Si bien qu’elle finit par avoir honte d’annoncer les prix de l’écurie. « Je ne me sentais pas à ma place ».

Jusqu’à 5000 euros par an pour intégrer une écurie

Un sentiment d’injustice que partage également Axel. Grâce à son bon niveau, le jeune homme, grand et brun, qui s’exprime avec beaucoup de calme, parvient à intégrer l’écurie CML (Centre Laennec Marseille) dont les tarifs sont plus raisonnables (1500 euros la première année tout de même) et qui sélectionne ses étudiants sur dossier. « Mais ce système payant me dérangeait », confie-t-il.

Les écuries ne sont pas une création récente. « Elles ont toujours existé », assure Axel. Mais ce qui a changé depuis une dizaine d’années, ce sont leurs prix. Parce que, dans un contexte de crise et de chômage de masse combiné à une démocratisation de l’accès aux études supérieures, les universités de médecine sont devenues un espoir pour de nombreux jeunes.

Une aubaine pour les boîtes à concours. Ainsi, avant la réforme des études de médecine qui a supprimé la possibilité de redoublement en cas d’échec la première année, les prix atteignaient les 3500 euros par an. Désormais, c’est 5000 euros. Rendant ces études publiques plus coûteuses que certaines écoles privées.

C’est contre ce système que s’engagent Lisa et Axel en rejoignant l’écurie solidaire Médenkinépharma en tant que tuteurs, Axel ayant aussi été accompagné l’an dernier.

Le Sel de la vie

Au départ du projet, une rencontre entre une association et un médecin. L’association, c’est Le Sel de la vie. Depuis l’été 2020, celle-ci s’engage pour que les personnes de quartiers populaires, particulièrement impactées par les conséquences de l’épidémie, aient, elles aussi, accès aux loisirs, au soutien scolaire, à la formation…

« Dans ces quartiers, de par leur origine sociale, leurs conditions de vie, les trajectoires des personnes sont empêchées. Elles ne peuvent accéder à des positions socialement valorisées qui leur permettront de vivre les plaisirs de la vie », constate Aïssa Grabsi, cofondateur de l’association, également enseignant et formateur. Des plaisirs ? Exercer un travail qui nous plaît, pratiquer des loisirs, avoir accès à la culture, partir en vacances… tout ce qui fait le sel d’une vie. Et pour y parvenir, l’association a une méthode : identifier les besoins du territoire et fédérer le tissu local (habitants, familles, associations) pour co-construire des réponses.

En août 2020, Aïssa Grabsi, rencontre le psychiatre Noé Jedwab. Exerçant dans le 14eme arrondissement de Marseille, il constate la volonté des parents des quartiers labellisés “Nord” de voir leurs enfants réussir. Et se désole de voir que les portes des études de médecine leur sont autant fermées. Portes au-dessus desquelles une écurie solidaire pourrait bâtir une sorte de passerelle.

Leur offrir ce grand frère qui a fait médecine

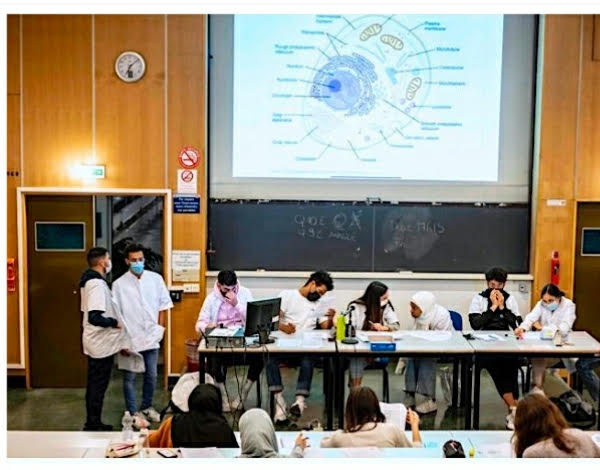

Les deux hommes mobilisent leur réseau de connaissances. Ils constituent une première promotion de 10 étudiants, soutenus par 5 tuteurs. Pendant cette année de test, l’ADN de l’écurie se construit.

Ainsi, s’il s’agit classiquement de fournir des conseils pédagogiques, de revenir sur des points mal compris des cours, Médenkinépharma (le nom est une synthèse des métiers auxquels mène la première année de médecine) a vocation à prendre soin de ses étudiants pour maximiser leurs chances de réussite. Il s’agit d’une certaine manière de résorber les inégalités d’origine pour plus d’équité.

-

Lire aussi : À la rescousse des étudiants en situation précaire

« Quand on vit dans une famille où personne n’a fait médecine, personne ne se rend compte de ce que l’on fait, de ce qu’exigent ces études. On a besoin d’encore plus d’accompagnement psychologique et de conseils », assure Axel qui s’est personnellement beaucoup appuyé sur un proche médecin. « On veut être au plus près des étudiants pour leur offrir cela ».

En d’autres termes, être ce grand frère qui a fait médecine et dont les recommandations sont de ce fait particulièrement avisées et écoutées. Des recommandations qui portent non seulement sur le contenu des cours mais aussi sur la méthodologie et l’hygiène de vie. Essentiel pour éviter ce mal qui mène bien des étudiants au décrochage : l’épuisement. Le tuteur est par ailleurs en lien avec la famille, pour lui donner des clés afin que les conditions de vie soient les plus sereines possibles.

L’accompagnement comprend également les interventions d’une sophrologue et d’une art-thérapeute, en plus de Noé pour le volet psychiatrie.

Réhumaniser la première année de médecine

« On est vraiment dans une logique qui consiste à prendre soin », insiste Aïssa. Et Noé d’ajouter : « Quand on est soignant, il faut apprendre à respecter son propre rythme, à prendre soin de soi. Si on leur donne déjà cette culture, ils s’en inspireront. À l’inverse, si on entre dans des études en se disant qu’on doit juste mettre un paquet de fric et faire ce qu’on nous dit, ça s’imprime ». « Tous disent que la première année de médecine déshumanise, résument les deux hommes. Nous on veut la réhumaniser ».

Depuis 2020, l’écurie – qui a reçu le Prix de l’Inspiration en Economie Sociale et Solidaire (ESS) de la Fondation Crédit Coopératif – accompagne une vingtaine d’étudiants par an. Des étudiants qui doivent s’acquitter d’une somme symbolique de 10 euros pour l’année. Une manière de contribuer au financement du projet et à la rétribution des tuteurs.

À leurs côtés, 17 accompagnants. Pour un taux de réussit de 45%.

Donner une chance à la méritocratie

Bénéficiant de fonds publics et privés – des fondations notamment- l’écurie bénéficie aussi du soutien de l’école du numérique La Plateforme avec qui elle développe des outils numériques. De même que celui de l’AP-HM, qui met à sa disposition amphithéâtres et salle de cours. Car favoriser l’accès de tous aux études de médecine n’est pas qu’une affaire de philanthropie. Cela profitera à la société toute entière.

Lisa en est ainsi convaincue : « Les jeunes qui vivent dans les quartiers prioritaires ne se lancent pas en médecine juste pour faire comme leurs parents. Ils le font plus par vocation. Et souvent, on voit qu’ils ont un très bon contact avec les malades. Si on leur ouvre les portes, je pense qu’on aura de meilleurs médecins ». ♦

Bonus

[pour les abonnés] – Les chiffres des inégalités sociales dans les études de médecine – Les 14 projets du Sel de la Vie – Intégrer cette écurie –

- Quelques chiffres sur les inégalités sociales dans l’accès aux études de médecine – Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, en 2016-2017, 52,4% des étudiants en médecine-odontologie avaient des parents « cadres et professions intellectuelles supérieures » contre 5,5% d’enfants d’ouvriers. Ce qui place la sélectivité sociale de ces études peu ou prou au même niveau que celles des écoles de commerce ou des classes préparatoires aux grandes écoles. Si l’on regarde la proportion de boursiers sur critères sociaux, elle s’élève à 26,4% en études de médecine, contre 40% pour l’ensemble des étudiants universitaires.

Et ces inégalités se renforcent en fin de première année au moment du concours que seuls 15% des étudiants réussissent en moyenne, puisque, d’après une étude de la DREES conduite en 2015, un enfant de cadre a deux fois plus de chances qu’un fils d’ouvrier de passer en deuxième année.

-

Lire aussi : Booster social à la fac

- Le Sel de la vie – Depuis sa création officielle en juillet 2020, le Sel de la vie mène des actions dans des domaines très variés. Parmi elles : une opération « Sports aquatiques pour tous » menée avec l’association Le Grand Bleu.

Ont aussi été proposés des séjours apprenants, qui partent des besoins des jeunes pour les aider à dépasser leurs difficultés scolaires. Et, depuis plus récemment, le projet « Les Daronnes prennent le large » embarque en mer 24 femmes des quartiers populaires de Marseille afin qu’elles s’initient aux sports nautiques, avec à la clé la possible obtention d’un permis bateau.

Une largeur de spectre qui complexifie la demande de subventions. De telle sorte que si l’association dispose de soutien financier sur des projets spécifiques, elle n’a aucun budget de fonctionnement. « On nous reproche de ne pas entrer dans une case », regrette Aïssa Grabsi. Mais pour, il ne s’agit pas de dispersion mais bien d’une approche globale, systémique. Avec pour ambition de lever les freins de diverses natures qui empêchent les personnes de classes sociales défavorisées de prendre du temps pour elles. Pour penser et construire un avenir désirable.