SantéSociété

Le don d’organes, crucial mais en baisse

[au fait !] Dans le film ”Réparer les vivants” de Katell Quillévéré, tiré du roman éponyme de Maylis de Kerangal, la caméra suit le cœur d’un ado, tué dans un accident de voiture, maintenu artificiellement dans un hôpital du Havre puis transplanté dans le corps d’une mère de famille à Paris. Un débat passionnant sur les enjeux de la transplantation d’organes s’est déroulé après la projection, lors d’un Cinéthique* à Marseille.

Le débat animé par Marcelle a suivi la projection au cinéma Les Variétés. Il a permis d’aborder le déroulement du don – du prélèvement à la greffe. Mais aussi la notion du consentement pour les familles du défunt et l’importance du récit pour les receveurs. Enfin, le taux de refus du don, en augmentation en France. François Crémieux, Directeur général de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM), et la Professeure Valérie Moal, cheffe de service adjointe du Centre de néphrologie et de transplantation rénale – Hôpital de la Conception, ont rappelé l’importance de se positionner de son vivant. Pour ne pas placer ses proches dans une situation déchirante, à l’instar de la famille dans le film. Pour offrir la possibilité de réparer des vivants.

La mort cérébrale permet de prélever et greffer

À partir de 1959, on déclare une personne morte, non plus lorsque son cœur s’arrête, mais lorsque son cerveau est physiquement mort. Cette évolution ouvre la voie à la transplantation des organes. François Crémieux rappelle que la définition de la mort continue d’évoluer aujourd’hui. « Savoir ce que signifie être mort est une question que la médecine a sans cesse reposée ». Elle n’est pas sans poser des difficultés. En effet, la question de la mort cérébrale présentée dans ce film, versus l’arrêt cardiaque, suscite l’interrogation des parents sur leur fils : « Est-il mort, alors que le cœur bat ? Oui, votre fils est mort parce qu’il est en état de mort cérébrale. Et pourquoi le cœur bat-il ? Parce qu’on continue à l’entretenir. Est-ce que ça peut durer? Oui ». Si on définissait la mort par l’arrêt du battement du cœur, on ne pourrait plus prélever, ni greffer. La question continue à se poser aujourd’hui, non pas sur la définition de la mort, mais sur ce que la médecine est autorisée à faire pour entretenir les organes jusqu’à ce que l’on puisse, le cas échéant, greffer.

Qu’en disent les religions ? Dans certaines, quand le souffle demeure, la vie continue. Dans le film, pour les parents, il y a un cheminement qui se fait entre le moment où le médecin leur dit : ‘’votre enfant est mort’’ et le moment où ils acceptent le don. Cela veut-il dire que leur définition de la mort a évolué pendant ces quelques heures ?

Répartition des organes parmi les receveurs

La Professeure Valérie Moal, présente ce soir-là, fait partie d’une équipe de médecins, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, biologistes « qui permet à des patients en attente de greffe, quel que soit l’organe, de pouvoir, lorsque des donneurs se présentent, continuer à vivre ». La néphrologue rappelle l’importance de l‘Agence de la biomédecine en France, centre où se déroule la répartition d’organes. « Ils sont répartis selon des règles de priorité qui diffèrent d’un organe à l’autre. Il y a une liste de candidats de receveurs pour le rein, le cœur, le foie, les poumons. Plusieurs paramètres définissent l’attribution des organes, en fonction des compatibilités entre le donneur et le receveur – l’âge, le groupe sanguin, les tissus, les gabarits… On ne peut pas greffer, par exemple, un foie d’adulte à un petit enfant ». La cheffe de service adjointe du Centre de néphrologie et de transplantation rénale de l’Hôpital de la Conception rappelle que l’Agence de la biomédecine est un organisme d’État où tout est fait de manière transparente et organisée, et qui obéit à des règles. Un gage de confiance pour notre population sur la façon dont sont gérés ces dons.

Déclarer qu’on est donneur facilite le don

Un spectateur dans la salle demande « s’il y a quelque chose à acter auprès de la famille ou des proches si on veut donner ses organes à sa mort ». François Crémieux explique qu’on est considéré juridiquement comme étant donneur, sauf inscription sur le registre des refus. « Et vous voyez que, dans le film, l’Agence de biomédecine va tout de suite vérifier si Simon (le défunt NDLR) est ou non sur le registre des refus. La réponse est non ». Néanmoins, le médecin coordinateur ne fait jamais de prélèvement sans l’accord des proches. « On s’assure que la famille est d’accord parce que derrière, il y a le deuil des parents par rapport à l’enfant. Donc, on ne va pas lui imposer un don d’organes. S’ils disent : ‘’il ou elle ne voulait pas’’, le débat est clos. On respecte. Et d’ailleurs, dans le film, on respecte la volonté de la maman qui dit : ‘’ne lui prélevez pas les cornées’’ ». D’où l’importance, insiste-t-il, de déclarer à ses proches qu’on est donneur. « Cela facilitera considérablement la discussion avec le médecin coordonnateur de prélèvement ».

En France, en 2023, ce sont 5 634 greffes qui ont été réalisées, ce qui représente une quinzaine de vies sauvées chaque jour grâce à la formidable coordination des équipes de transplantation, Agence de la biomédecine

Le rôle du coordonnateur de prélèvement

Un autre spectateur s’interroge sur la fonction du coordonnateur, son champ de compétence et son rôle de médiation. La Pr Valérie Moal explique que l’infirmier, dans le film, fait partie d’une équipe de coordination des prélèvements d’organes et de tissus. Ce service existe dans les centres universitaires où la transplantation est réalisée, mais aussi dans les centres hospitaliers généraux à partir du moment où l’activité de prélèvement d’organes est autorisée. « C’est la mission des infirmiers et médecins de la coordination, à longueur de journée. Quand il y a des donneurs potentiels, ce sont eux qui ont cette lourde charge d’approcher les familles et de réussir ou pas à aborder la question et faire cheminer les familles si les réponses ne sont pas claires ».

Une chaîne de professionnels

François Crémieux précise que dans cette chaîne de prélèvement, il n’y a pas que des médecins et des infirmiers. « Il y a énormément d’acteurs qu’on voit d’ailleurs dans le film. Les urgentistes qui secourent ce jeune sur le lieu de l’accident. Les urgentistes et les radiologues qui l’accueillent à l’entrée de l’Hôpital et font le premier scanner. Il est ensuite envoyé en réanimation où l’on voit le médecin et un réanimateur qui discute avec l’infirmière. C’est le réanimateur qui va prendre conscience à un moment que, compte tenu du scanner et de l’état du patient, il est en état de mort cérébrale. À ce moment-là, il va se dire : la question du prélèvement peut se poser ». Dans le film, il approche la famille du défunt avec l’infirmier de la cellule de coordination qu’il a appelé au moment où il s’est dit : ‘’ce patient est potentiellement un patient donneur’‘. La transition entre le réanimateur et cette équipe de coordination commence. « Elle va prendre le relais jusqu’à la fin et là on bascule dans un autre monde ». Selon les hôpitaux, la chaîne s’organise de manière différente, mais il y a toujours un passage de témoins, important à la fois pour les équipes elles-mêmes – mesurez un peu la charge mentale que ça représente pour les équipes – et pour la famille.

♦Le don d’organes est autorisé par les trois principales religions monothéistes. Et le don d’organes est possible à n’importe quel âge.

350 greffes par an à Marseille

Recevoir et ne pas pouvoir donner

Enfin le cycle du don, dans la vie courante, c’est donner, recevoir et rendre. Or la difficulté pour les personnes greffées est de ne pas pouvoir rendre, puisque c’est anonyme. Dans son livre Pour une philosophie du don d’organes, Valérie Gateau, qui s’est entretenue philosophiquement avec des personnes greffées, montre ce sentiment de ‘’redevabilité’’. Une spectatrice fait le rapprochement avec la naissance, « on est toujours en dette avec celui qui nous a donné la vie et c’est ce qui se rejoue ici. C’est sans fin : pour qu’il y ait du vivant, il faut toujours que quelqu’un donne sans retour possible ».

La notion du consentement

Marc Rosmini s’interroge sur le consentement « puisqu’en théorie, en médecine, il doit être libre et éclairé ». Est-ce qu’on peut être libre et éclairé quand on vient de perdre son fils de 17 ans et qu’on est sous le choc ? Est-ce qu’on peut être libre et éclairé quand on nous dit : ou la greffe, ou vous allez mourir ? « Il y a cette idée du libre arbitre, de l’autonomie, qui est en jeu dans les questions biomédicales. Elle est ici poussée à son apogée, puisqu’il y a aussi l’idée, bien sûr, qu’il faut que quelqu’un meure pour que quelqu’un d’autre vive ».

L’importance du récit

Le philosophe pointe la question du récit dans le film, « davantage pour la personne qui reçoit le cœur ». Ce qu’il a lu dans les livres sur le don d’organes, c’est que pour que la greffe réussisse, il y a bien sûr une dimension technique – elle peut rater techniquement et on peut être éberlué par la virtuosité technique des personnes qui la pratiquent tous les jours. Mais il faut aussi que la dimension symbolique réussisse. « Parce que donner des organes, transférer des organes, recevoir des organes, n’est pas n’importe quel don, pas n’importe quel ‘’objet’’ reçu. C’est quelque chose qui a à voir avec la vie, la mort, la continuité de la vie. Et finalement aussi un tissu de mots qui se disent et s’échangent ».

La question du don est politique

François Crémieux explique que la question du don et du prélèvement est l’une des questions les plus politiques qui soient : « Que l’on soit donneur ou receveur, le don d’organes est à la fois un acte individuel, individualiste, qui touche à l’intime des patients concernés. Et un acte qui fonctionne uniquement parce qu’il est organisé de manière solidaire au sein du groupe que nous constituons pour se donner des organes le cas échéant ». Il n’y a pas de prélèvement et donc pas de transplantation – ou dans des conditions hors de toute éthique – en dehors de principes démocratiques. Il a pu y avoir, notamment dans certaines dictatures, des organes prélevés sur des prisonniers dans des conditions terribles, ou sur des condamnés à mort. Et qui permettaient de s’exonérer de toute règle éthique.

Le taux de refus augmente

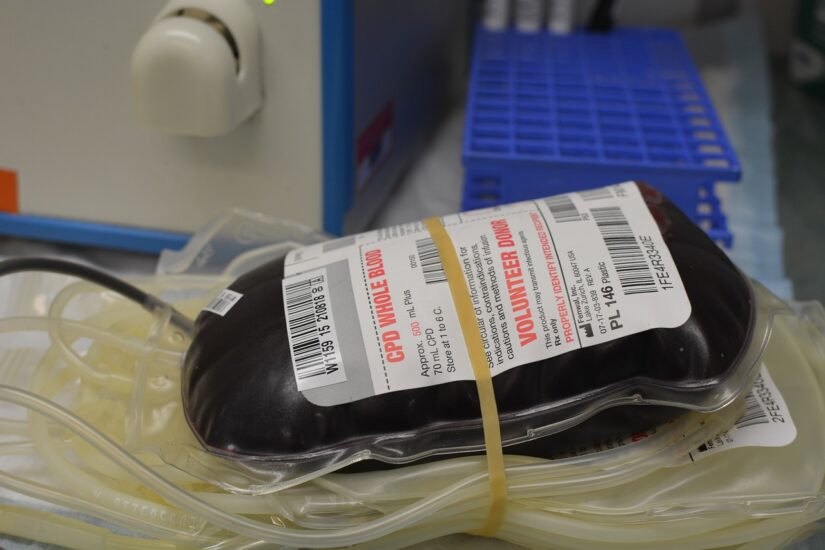

François Crémieux tire la sonnette d’alarme : la question du don est à risque en ce moment dans notre pays. « L’un des sujets que nous avons au quotidien avec la Professeure Moal ou avec d’autres, c’est la désespérance devant le taux de refus qui augmente de manière rapide et homogène sur l’ensemble du pays ». Aujourd’hui, on pourrait croire que la conscience individuelle et collective avance ; qu’avec ce genre de film, le don devienne de plus en plus naturel et évident. « Ce n’est pas le cas. Et c’est même de plus en plus compliqué. Le taux de refus, c’est-à-dire le nombre de familles qui, à la question : êtes-vous d’accord pour le prélèvement ?, refusent, augmente. Je crains qu’on ne passe la barre de 50% prochainement, puisqu’on est en train de remonter de 30 ou 35% de taux de refus à 40 ou 45 ». Aujourd’hui. Ce taux de refus coïncide tragiquement avec la baisse du don du sang, un phénomène assez profond d’une dizaine d’années qui semble se poursuivre. « Probablement que ces chiffres renvoient à des questions assez fondamentales du « vivre ensemble » et de ce que veut dire ‘’faire société’’. Et donc de se faire, dans une certaine mesure, confiance collectivement sur la question du don d’organes. Peut-être cela renvoie aussi à des inquiétudes ou des peurs plus profondes. On a l’impression d’une lame de fond qui fait que, collectivement, en ce moment, nous sommes en train peut-être de nous rétracter un peu de la solidarité qui nous lie ».

Au 1er janvier 2024, il y avait 21 866 patients inscrits sur la liste nationale d’attente pour une greffe, tous organes confondus. On estime en effet que sur 23 personnes en liste d’attente, 15 seulement sont greffées, 2 à 3 décèdent et la liste ne fait que s’allonger. Agence de la biomédecine

Se positionner de son vivant

Une personne dans la salle demande les motifs de ces refus. « Est-ce qu’il y a une dimension psychologique, anthropologique ? Y a-t-il eu des études qui montrent justement à quoi tiennent ces refus ? » Pour la Professeure Moal, les déterminants du refus sont multiples. « C’est l’enjeu justement de nos travaux, à l’AP-HM, avec l’Agence de biomédecine et les autres centres de prélèvement et de transplantation. Quelques pistes : les taux d’opposition augmentent quand cela va mal dans le pays, quand les gens sont malheureux, qu’ils ont l’impression qu’on ne s’occupe pas bien d’eux. C’est assez simpliste, mais c’est la réalité. Enfin, il y a effectivement des projets d’études pour déterminer de manière beaucoup plus précise les causes de refus. La néphrologue insiste : il faut se positionner de son vivant pour que ses proches puissent donner une réponse claire lorsqu’ils sont dans cette situation dramatique.

*Les cinéthiques sont une proposition conjointe de l’Espace de réflexion éthique Paca-Corse et de l’AP-HM.

Un Cin’éthique sur le don d’organes