Environnement

Une BD pour faire vivre la Convention citoyenne pour le climat

150 citoyens représentatifs de la société, réunis neuf mois durant pour élaborer des mesures à même de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un souci de justice sociale. Tel est l’objet de la Convention citoyenne pour le climat lancée en 2019. En découlent 149 mesures ambitieuses… vite abandonnées faute de volonté politique. Mais que la bande dessinée Apporter Demain veut mettre à la portée de tous. Donnant à voir ce à quoi ressemblerait la France si toutes ces propositions avaient été mises en œuvre.

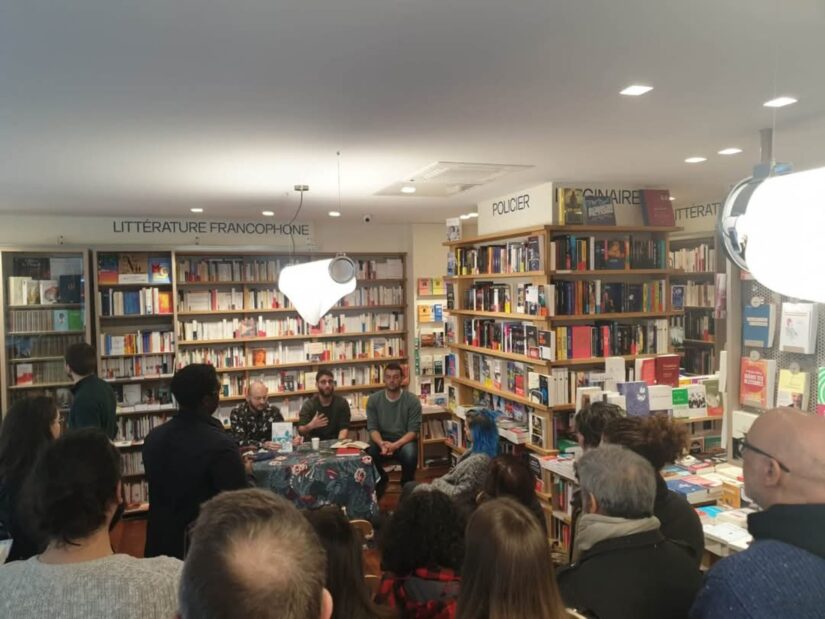

Marseille, Nantes, Paris… Et surtout l’incontournable festival de la BD d’Angoulême. De même que celui, plus confidentiel de Dourgne, village du Tarn où, depuis quelques années, l’on s’amourache de bulles et vignettes. Depuis sa publication en avril 2023, la bande dessinée Apporter Demain* en a fait des kilomètres, portant partout en France la voix de la Convention citoyenne pour le climat. « C’est très beau, on a vraiment l’impression de faire revivre cette expérience, sourit Lucas Zufic, l’un des auteurs, Marseillais. Beaucoup de gens découvrent la Convention grâce à notre livre ».

Concilier préservation de l’environnement et cohésion sociale

Annoncée en 2019 par Emmanuel Macron suite aux mobilisations des Gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat avait été demandée par plusieurs acteurs de la société civile et soutenue par des personnalités comme le réalisateur Cyril Dion ou l’actrice Marion Cotillard. Le but : définir des mesures structurantes pour réduire d’au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990). Ce, dans un souci d’acceptabilité et de justice sociale. Et de sauvegarde de l’environnement ?

Pour y parvenir, l’idée est alors de faire bâtir et porter ces mesures par un panel de citoyens représentatifs de la société. Sur 255 000 noms tirés au sort, 150 sont retenus. La BD détaille de manière très didactique l’organisation du dispositif afin que soit assurée une forme d’équité et de transparence.

Au terme de neuf mois de débats, en juin 2020, les 150 rendent publiques leurs 149 propositions sous la forme d’un rapport de 426 pages. Des mesures qu’Emmanuel Macron s’était engagé à mettre en œuvre. Las. Le rapport est enterré. Seules quelques-unes des propositions sont mises en place, parfois de manière allégée, à l’image de l’interdiction des vols intérieurs, finalement restreinte à trois liaisons en France (lesquelles en bonus). Il n’empêche, un Marseillais en quête de sens dans sa vie professionnelle, Lucas Zufic, met la main sur ce rapport qu’il trouve passionnant.

<!–more–>

Nourrir les imaginaires

Ingénieur de formation, il a travaillé dans l’ingénierie navale avant de décider de s’engager contre le réchauffement climatique et les inégalités, toutes deux résultant du système économique productiviste à l’œuvre. À Nantes, son ami Téo Saal vit à peu près la même chose. Tous deux s’appellent quotidiennement. Partageant leurs lectures, rencontres, envies… Parmi ces dernières : celle d’alimenter un imaginaire qui rendrait désirable la transition écologique. Loin des récits catastrophés qui, selon eux, inhibent plus qu’ils poussent à l’action.

♦ Lire aussi : L’art rend visible l’invisible, notamment le dérèglement climatique

Ils envisagent un temps de rédiger une fiction. Un récit utopique. Peu concluant. C’est finalement la découverte du rapport de la Convention citoyenne pour le climat qui leur montre la voie. « C’est encore mieux qu’une utopie sortie de nulle part ! », s’enthousiasme Lucas Zufic. Une utopie que le rapport, brut, rend assez peu digeste. Il faut donc lui donner corps. C’est alors qu’ils font appel à un cousin de Téo : Jonas Teboul, étudiant en bande dessinée.

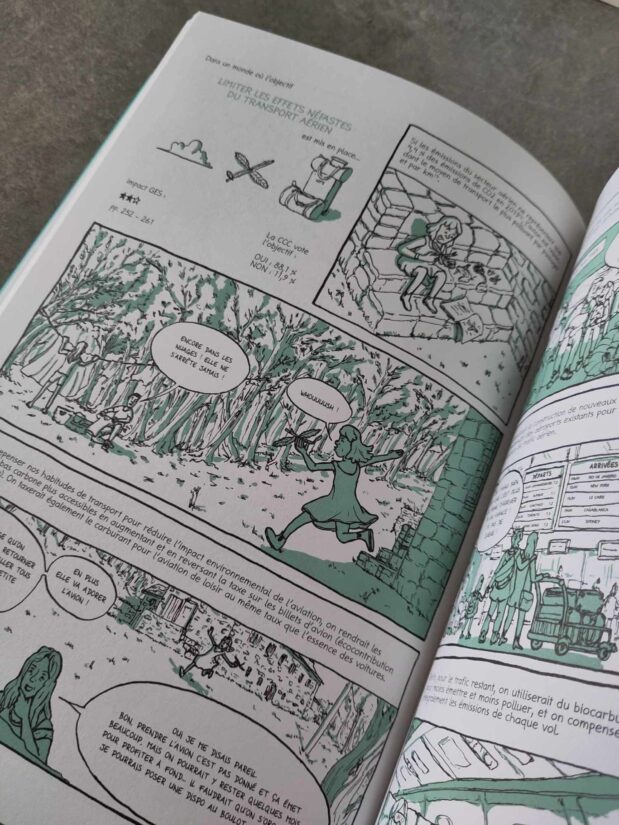

Le concept est le suivant : chaque planche mettra en scène une proposition de la Convention. Afin de donner à voir ce à quoi ressemblerait la France si tout le programme avait été mis en œuvre. « Ça, montre Lucas en maintenant ouverte la page 50 du livre, c’est une des toutes premières pages que l’on a dessinées : Accompagner l’évolution des usages du numérique pour réduire ses impacts environnementaux ». Où il est question de définir quels sont nos vrais besoins. De réparation. De 5G.

Mettre en scène la France de la Convention citoyenne

Le trio contacte l’association Les 150, qui regroupe les participants à la Convention, et aura envie de valoriser l’important travail réalisé. « On leur a présenté notre projet et nos premières planches. Ils ont été très touchés et nous ont encouragés ». La confiance s’instaure. Et les trois jeunes hommes trouvent assez facilement un éditeur : Les Enfants Rouges.

L’écriture se poursuit. Si certaines pages semblent assez évidentes, d’autres demandent davantage de créativité. De remise en question. Pas facile de représenter l’introduction de clauses environnementales dans les marchés publics. Les auteurs choisissent de mettre cela en scène sous la forme d’une vente aux enchères. Plus parlant.

♦ (re)lire : Il veut convaincre de l’urgence climatique

« Une des pages dont je suis le plus fier, c’est celle où l’on parle d’avion. Au départ, nous avions pensé mettre en scène des stewards et hôtesses dans un train, dans une société où le train aurait complètement remplacé l’avion. Mais nous nous sommes dit que l’avion n’allait pas disparaître demain. Alors à la place, on peut essayer d’en diminuer l’impact, en le présentant comme quelque chose d’exceptionnel, vu à travers les yeux d’une petite fille qui va découvrir le Chili d’où est originaire sa mère. Au final, le résultat est assez beau, poétique ».

Une expérience transformatrice

L’ouvrage comporte aussi des témoignages des participants à la Convention. On y lit le plaisir des échanges, la richesse offerte par le brassage social – « L’une des 150 était éleveuse de loups. Je n’aurais jamais pensé rencontrer quelqu’un comme ça ! témoigne Agnès. Et puis je me sentais égale à un chirurgien ou un pilote de ligne ». La « claque » devant la réalité du réchauffement climatique. Mais aussi une forme de condescendance de la part des dirigeants politiques : « Ils nous prennent pour des mérous, des gens incapables de réfléchir », déplore un participant. Le dégoût de voir le rapport enterré, en partie sous la pression des lobbies dont ils perçoivent alors la puissance. Mais aussi la conviction que des citoyens éclairés peuvent prendre les meilleures décisions possibles. À la fois ambitieuses, à la hauteur des enjeux, mais aussi justes et socialement acceptables.

« La méthode de la convention citoyenne pourrait être reproduite sur tous les sujets politiques. On pourrait imaginer légiférer chaque année de cette façon sur une grande thématique : l’école, la santé. Et l’exécutif s’engagerait à faire appliquer les propositions », imagine Lucas Zufic. Manière de répondre aux défis de l’époque tout en soignant une démocratie en difficulté, dans laquelle les citoyens se sentent de moins en moins représentés, alimentant haine et défiance.

Faire sa part

D’ici là, les trois auteurs poursuivent leur chemin. Jonas Teboul veut tracer son sillon dans l’univers de la BD. Téo Saal, lui, travaille pour l’École Centrale de Nantes, où Lucas et lui ont été formés. Là, il propose à tous les étudiants de plancher sur un projet de transition écologique.

Quant à Lucas, il a trouvé une autre manière d’œuvrer à la transformation de notre société en rejoignant l’association Amerma. Y occupant le poste de responsable de la coordination des projets d’industrie low-tech. Avec l’ambition de créer du lien entre les nombreuses initiatives éparses, que ce soit dans la rénovation écologique du bâtiment ou le textile par exemple.

Des initiatives qu’il s’agit de faire prospérer ensemble pour en amplifier la portée. Tout en s’appuyant sur des modèles économiques plus vertueux -coopératifs notamment- dans lesquels le profit n’est pas une fin en soi. Des modèles qui doivent profiter à tous, créant de l’emploi, de la cohésion sociale et des biens et services les plus accessibles possible. Et si le territoire marseillais regorge de sources d’inspiration en la matière, la bande dessinée – et notamment sa riche bibliographie- reste un outil que Lucas Zufic garde toujours à portée de main. ♦

*Apporter demain. Édition Les Enfants rouges. 20 euros.

Bonus

# Face au changement climatique, quelles émotions poussent à l’action ? – Cette question, plusieurs chercheurs se la posent depuis quelques années. Et l’un d’entre eux, Tobias Brosch, professeur de psychologie du développement durable à Genève, a compilé toute la littérature scientifique publiée sur le sujet entre 2015 et 2020. On y apprend que, plus que l’âge ou l’attachement à un parti politique, ce sont les émotions, les réactions affectives, qui expliquent le plus la façon de se comporter vis-à-vis des enjeux environnementaux.

La revue de littérature souligne également que pour pousser à agir, il faut trouver un juste équilibre entre peur et espoir. Car si la peur peut provoquer des réactions ambivalentes, il en va de même pour l’espoir. « Il a été constaté que les communications très positives porteuses d’espoir pouvaient également aboutir à l’immobilisme. Les personnes renonçant à changer de comportement, puisqu’au final nous allons vers le mieux », écrit ainsi le psychologue.