EnvironnementRecherche

Les lichens, si utiles et pourtant si méconnus

Ces organismes intrigants, associant algue et champignon, sont de précieux indicateurs de la qualité de notre air. C’est pourquoi, après les avoir délaissés pendant de nombreuses décennies, les scientifiques se remettent à les étudier, en s’appuyant notamment sur les herbiers constitués par les premiers lichénologues. Reportage au muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence, qui nous a ouvert les portes de sa riche collection.

On les croise partout sans forcément le savoir : les lichens. Sur les écorces des arbres ou certaines pierres, ils sont en effet souvent confondus avec de la mousse. Or, cette dernière n’est qu’un simple végétal quand le lichen est une « communauté de vie entre une algue et un ou plusieurs champignons », explique Nathalie Séjalon-Delmas, docteure en sciences végétales. « C’est considéré comme une symbiose, à savoir une vie entre deux partenaires s’apportant des bénéfices mutuels », ajoute celle qui est également enseignante-chercheure à l’université Toulouse III-Paul Sabatier. Ainsi, l’algue, grâce à la photosynthèse, fournit au champignon l’apport en carbone dont il a besoin. En échange, ce dernier lui partage l’eau et les sels minéraux qu’il absorbe. Placé au-dessus d’elle, il sert aussi de parasol, la protégeant autant des polluants présents dans l’atmosphère que de la déshydratation.

<!–more–>

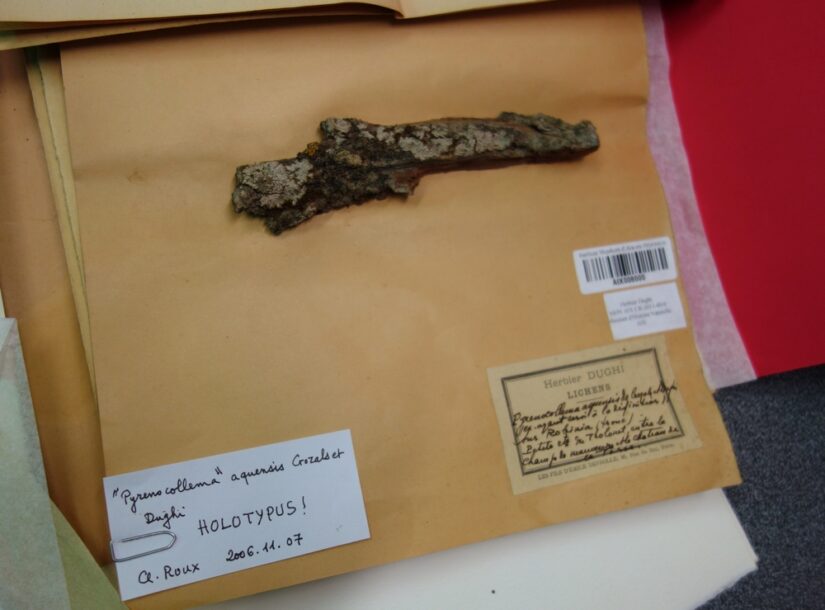

Quelque 3 000 espèces de lichens ont été répertoriées en France, sur plus de 20 000 dans le monde. Beaucoup ont été prélevées et conservées dans des herbiers. À l’image de celui de la Ville d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), plutôt bien fourni. Il fait partie des collections de son muséum d’histoire naturelle – mais n’est malheureusement pas accessible au grand public puisque l’établissement ne dispose plus de lieu d’accueil depuis dix ans (lire bonus).

- Lire aussi l’article « Quand les champignons et les plantes s’entraident… »

Travail de fourmi

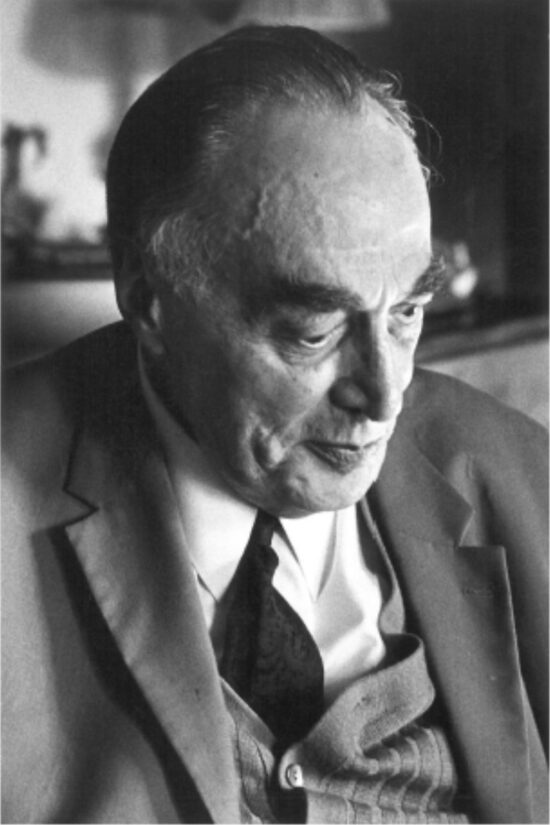

Les spécimens du musée aixois ont été précieusement archivés et étiquetés à partir des années 1950. Un travail que l’on doit à l’ancien conservateur, Raymond Dughi (bonus). Ce lichénologue de renom les a collectés lui-même ou achetés à d’autres collectionneurs. À la suite de son départ à la retraite en 1963, le recensement s’est interrompu. Jusqu’à il y a trois ans, quand Isabelle Chanaron, la responsable des collections botaniques du muséum, a repris en partie sa mission.

Cette ancienne pharmacienne devenue botaniste s’est lancée dans un véritable travail de fourmi : référencer tous les lichens de la collection. « J’ouvre les cartons, j’étudie les informations inscrites sur les étiquettes de récolte, qui concernent un à plusieurs spécimens, et j’en fais un inventaire. Contrairement aux apparences, c’est très fastidieux. Je passe des fois une matinée entière sur une seule étiquette », sourit-elle. Car certaines, anciennes, se sont abîmées au fil du temps. Ou les informations notées dessus sont devenues obsolètes, comme le nom des lieux de collecte, ce qui l’oblige à des recherches.

Isabelle Chanaron a presque terminé sa tâche avec, à ce jour, 37 000 étiquettes inventoriées. Difficile de chiffrer le nombre exact de spécimens de lichens que cela représente. La botaniste l’estime au bas mot entre deux et trois fois plus. « C’est une très belle collection », affirme en tout cas celle qui s’est passionnée pour ces organismes à force de les étudier.

Une science qui regagne en intérêt…

Les deux expertes le reconnaissent : l’étude des lichens s’est perdue. « Il y avait plus de lichénologues entre les 18ème et 20ème siècles qu’aujourd’hui. C’est une science ardue qui nécessite forcément d’utiliser un microscope pour étudier les spécimens. Cela demande donc du temps », indique Isabelle Chanaron. Et Nathalie Séjalon-Delmas de compléter : « Ça a toujours été une science un peu à part, difficile à appréhender. Son déclin d’intérêt s’est inscrit dans la lignée de celui pour les champignons ».

Mais l’engouement pour les lichens reprend vie. Ils intéressent notamment les laboratoires pharmaceutiques pour leurs vertus antibactériennes. « Les molécules qu’ils produisent pourraient par exemple être exploitées pour créer des antibiotiques. Encore faut-il arriver à les cultiver. Or, personne n’a pour le moment réussi à le faire in vitro », informe Nathalie Séjalon-Delmas. Car impossible de compter sur les lichens sauvages. Selon les espèces, ils ne poussent que de deux millimètres à quelques centimètres par an. Voire pas du tout : si l’environnement est stressant – trop de pollution, sécheresse – ils se mettent en état de dormance.

- Lire aussi l’article « Des champignons, alternative aux matières plastiques »

…grâce – ou à cause – du changement climatique

C’est surtout pour leur rôle de bio-indicateur que les scientifiques se penchent davantage sur les lichens. Leur présence, ou leur état, renseigne en effet sur le niveau de pollution de l’endroit où ils se trouvent. « Puisqu’ils n’ont pas de système de filtration, contrairement aux plantes, ils absorbent aussi bien l’eau que les polluants qu’elle contient. Ce qui peut les tuer », expose Nathalie Séjalon-Delmas.

Tous n’étant pas vulnérables aux mêmes polluants, cela donne également des précisions sur la nature de ceux qui sont présents. « Quand Acarospora sinopica s’installe sur une roche, il indique qu’elle contient du fer. Physcia adscendens et Xanthoria parietina, réputées nitrophiles, signalent une augmentation de l’azote et donc généralement, soit une augmentation du trafic routier, soit un épandage d’engrais azotés important. (…) Les lichens sont donc des lanceurs d’alerte, en quelque sorte », peut-on lire dans un article de l’université Toulouse III-Paul Sabatier. À ce titre, les herbiers précédemment inventoriés se révèlent comme une mine d’informations. Car les polluants séquestrés par les lichens avant leur collecte y sont toujours emprisonnés. De quoi nourrir des études comparatives sur la pollution atmosphérique passée et présente d’un site.

Actuellement, seule une poignée de pays sont particulièrement engagés dans l’étude des lichens– Belgique, Italie, Allemagne, Luxembourg et Angleterre. En tout cas, une chose est sûre : ces organismes sont loin d’avoir livré tous leurs secrets. « Il reste encore beaucoup d’endroits dans le monde où personne ne les a cherchés », glisse Isabelle Chanaron. ♦

Bonus

# Pour aller plus loin – Isabelle Chanaron anime prochainement une conférence sur le sujet. Rendez-vous le jeudi 28 novembre à Aix-en-Provence. L’occasion d’en découvrir encore plus sur eux ces organismes si particuliers. Entrée libre et gratuite. Lieu et horaire à retrouver en cliquant ici.

# Le muséum d’histoire naturelle d’Aix attend toujours son nouveau local – Dix ans après sa fermeture. Contraint de déménager en avril 2014, les services administratifs ont été transférés au parc Saint-Mitre. Sans aucun lieu d’exposition. Une situation censée être temporaire, qui perdure néanmoins encore aujourd’hui. Contactée par Marcelle, la mairie d’Aix-en-Provence n’a pas donné suite à notre demande d’informations. Le muséum d’histoire naturelle se trouvait auparavant, et depuis 1953, au sein de l’hôtel particulier Boyer d’Éguilles, en centre-ville. Ce bâtiment abrite actuellement le magasin Aroma-Zone.

# Raymond Dughi, lichénologue de renom – Dès ses études de sciences, à la faculté de Marseille, il s’est intéressé aux lichens. Il y a consacré presque toute sa vie et a notamment décrit de nouvelles espèces. Il a été conservateur du muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence à partir de 1953. Et jusqu’à sa retraite, dix ans plus tard. Il décède en 1977, à l’âge de 79 ans, laissant une riche collection léguée au muséum : une quarantaine de publications sur les lichens et une dizaine d’articles de paléontologie, discipline vers laquelle il s’est tourné à la fin de sa carrière.