EnvironnementSociété

Quelles solutions pour un air plus pur à Grenoble ?

En 2024, douze alertes pollution ont été déclenchées à Grenoble, deux fois moins qu’en 2014. Car à l’heure où les Zones à Faibles Émissions sont remises en cause au niveau national, la métropole iséroise agit pour améliorer l’invisible : l’air qu’on respire. Pionnière des politiques locales dédiées, elle s’attaque aux chauffages au bois obsolètes, aux aérations des anciens bâtiments et, bien sûr, au trafic routier.

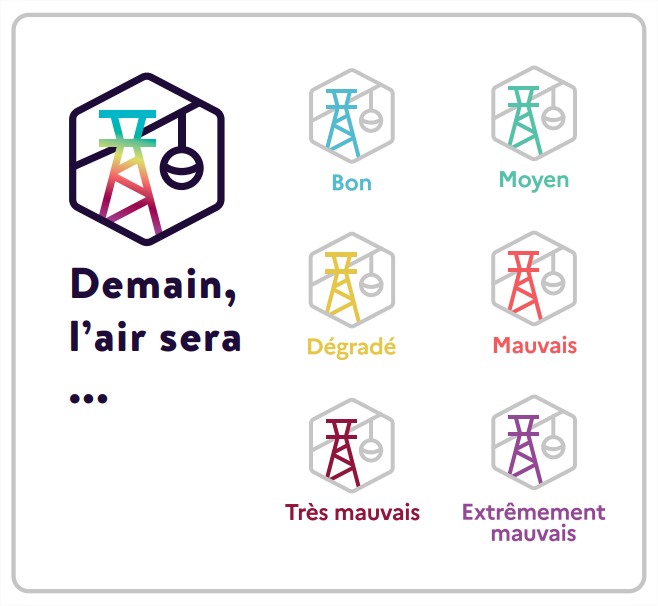

Lorsque le pylône du téléphérique surplombant Grenoble est illuminé en rouge, Marine le sait : il est préférable de ne pas aller courir le lendemain. C’est dans le cadre de Grenoble, capitale verte que ce dispositif a été mis en place, début 2023. De quoi permettre aux habitantes et habitants de connaître la qualité de l’air prévue pour le lendemain sur l’agglomération.

D’une très bonne qualité de l’air (pylône bleu) à un air très pollué (pylône magenta), c’est l’un des indicateurs qui « rend visible de qui est invisible », explique Cécile Céniatempo. La conseillère en charge de la qualité de l’air à la Métropole de Grenoble poursuit : « L’air, on ne le voit pas. On ne peut pas vraiment savoir à quel point il est pollué, mais on n’a pas d’autres choix que de le respirer. Il fallait donc que ce soit visible pour tous. » <!–more–>

Sensibiliser et responsabiliser

Car dans la cuvette grenobloise, la pollution atmosphérique est une vieille ennemie. Les particules fines y stagnent longtemps, piégées par les massifs alpins qui l’entourent. Alors la métropole a décidé d’agir. Mais quelles solutions s’offrent à ce territoire de 49 communes et quelque 450 000 habitants ?

D’abord sensibiliser les Grenobloises et Grenoblois à la qualité de l’air et encourager des comportements écoresponsables, répond l’experte. En diffusant par exemple des messages sur les abris de bus et panneaux d’axes routiers pour rappeler que le covoiturage existe. Tout comme les trams, les bus, les vélos. « Pour que les gens s’emparent de la question, qu’ils puissent agir pour que la qualité de l’air s’améliore ou reste la meilleure possible le plus longtemps possible. » Et pour éviter d’alerter ponctuellement, mais en renforçant plutôt une information en continu. Des ateliers dans les écoles et des conférences citoyennes sont également mis en place.

♦ (re)lire : Les micro-algues à la rescousse pour un air plus pur

Et les ZFE dans tout ça ?

Dans l’agglomération, le principal polluant est, sans surprise, le trafic routier. En ce sens et depuis une dizaine d’années, le réseau Chronovélo – la véloroute locale – s’agrandit et permet à de nombreux habitants de repenser leurs déplacements. Les transports en commun sont peu à peu renforcés, l’autopartage est encouragé et simplifié avec des voies et des places de parking dédiées.

Mais la politique la plus visible reste celle de la Zone à Faibles Émissions (ZFE), entrée en vigueur début 2025 pour les Crit’Air 3, 4 et 5 dans treize communes de la Métropole. « Ça a été mal amené, mal accepté par la population, regrette Cécile Cénatiempo. Sûrement parce qu’on touche à la liberté individuelle. Pourtant, l’idée n’était pas de supprimer tous les véhicules ou d’embêter les habitants. On pensait amener ceux qui le peuvent à faire autrement, à se questionner sur les mobilités alternatives. »

« J’opte pour le vélo et un peu les transports en commun »

Pour Julian, jeune ingénieur grenoblois, ce nouveau règlement lui a fait passer le cap. « J’étais concerné parce que ma voiture était ancienne et polluante. J’ai vu qu’il y avait des aides possibles pour vendre sa voiture ou la mettre à la casse, puis racheter un véhicule plus durable. Mais je n’utilise de toute façon pas beaucoup la voiture, j’opte plutôt pour le vélo et un peu les transports en commun. Donc l’aide de 3000 euros sur trois ans pour utiliser les voitures partagées Citiz était parfaite. Je vais m’en servir pour de grosses courses et aller en montagne. »

Il estime que l’arrêt des ZFE (l’Assemblée nationale a voté le 28 mai pour la suppression de ces secteurs d’accès limité) est « brutal », surtout si les aides sont suspendues elles aussi. « Beaucoup comptaient dessus pour pouvoir changer de voiture, ça coûte souvent trop cher sans financement extérieur. » La conseillère à la métropole regrette aussi cette décision nationale et assure : « C’est toujours en vigueur à Grenoble, jusqu’à ce qu’on prenne une décision politique. Les ZFE font partie du plan de protection de l’atmosphère auquel on adhère. La Métro’ a mis en place un accompagnement financier non négligeable, mais l’État nous lâche complètement alors qu’on a besoin de lui. »

Le chauffage au bois, une tradition qui étouffe

Et si l’on pense spontanément aux voitures pour expliquer la pollution, 65% des particules fines sont pourtant émises par le chauffage au bois. Dans la rubrique Agir pour la qualité de l’air du site internet de la métropole, on retrouve le dispositif Prime Air Bois : jusqu’à 2000 euros d’aide pour se séparer de ses anciens poêles ou cheminées non performants. Et les remplacer par un chauffage « plus performant et surtout moins polluant », ajoute Cécile Cénatiempo.

Depuis octobre 2024 et au niveau national, les cheminées à foyer ouvert sont interdites. Dès 2026, l’utilisation d’appareils de chauffage au bois non performants (à foyer fermé) datant d’avant 2002 seront eux aussi interdits.

♦ Lire aussi : Paille, terre et chanvre pour rénover l’habitat

Un bon air extérieur… et intérieur, pour tous

Les chiffres montrent que les efforts grenoblois commencent à payer : le nombre de jours de pollution a été divisé par deux en dix ans. En 2024, douze alertes pollution ont été déclenchées, contre plus du double en 2014. Les seuils réglementaires nationaux sont atteints, mais les normes sanitaires, plus strictes, semblent inatteignables. « La qualité de l’air est vraiment une question de santé publique, continue Cécile Cénatiempo. Il faut s’approcher le plus possible des normes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Et bien réaliser que les habitants les plus exposés à la pollution sont aussi ceux qui ont le moins de moyens pour y faire face. »

Pour un air plus pur dans les métropoles françaises, l’air qui se trouve à l’intérieur des bâtiments est également important. Les Ehpad et les établissements recevant du jeune public en font les frais : les bâtiments sont anciens, faits de matériaux qui dégagent des polluants. Les sols en plastique et les aérations non optimales en sont les principaux points noirs. « On sait que les enfants sont plus réceptifs à l’air pollué et on note une augmentation de l’asthme chez cette population. » Les nouvelles préconisations d’urbanisme appellent par exemple à ne pas construire d’immeubles aux abords des axes routiers. Ou, a minima, d’y imposer une aération efficiente.

À cela s’ajoute un changement des produits ménagers, remplacés par du vinaigre blanc et du savon noir. « Ça paraît simple ou anecdotique, mais ce sont des habitudes à déconstruire. Il y a une somme de petites choses à changer qui, cumulées, vont améliorer l’air en ville », optimise l’experte. Parce que la qualité de l’air dans nos villes est l’affaire de tous les habitants, on peut agir ensemble pour qu’elle s’améliore. Au bénéfice de tous ! ♦