AgricultureÉducation

Un collège met ses WC au service de l’agriculture #2

Le collège Saint-Vincent, à Hendaye, a installé des toilettes sèches dans sa cour en mars 2024. Pas seulement pour les économies d’eau. Selon Philippe Bancon, son directeur, l’urine des 400 élèves du collège pourrait fertiliser 2,4 hectares de champs par an. Parmi la dizaine de projets en France consacrés à cette circularité vertueuse, Saint-Vincent est le seul établissement scolaire.

Au commencement, il y a les toilettes sèches pour lutter contre le gaspillage d’eau. Mais plus son projet avance plus Philippe Bancon voit grand. Il va protéger la planète en valorisant l’urine comme fertilisant dans les champs. Cette idée, qui peut paraître saugrenue, s’appuie sur le programme de recherche-action Ocapi du Leesu (bonus). Les plantes ont besoin de nutriments pour leur croissance, principalement d’azote, de phosphore et de potassium. Or, nos urines en concentrent la majorité dans un faible volume : l’azote contenu par exemple dans les protéines que nous ingérons est évacué en quantité égale dans l’urée. « D’où l’intérêt de valoriser l’urine », martèle le chef d’établissement dans son bureau, diaporama à l’appui. <!–more–>

Sur un des tableaux, il pointe les chiffres estimés du Leesu : l’urine des 400 élèves du collège pourrait fertiliser 2,4 hectares de champs par an. « Celle des 18 800 habitants d’Hendaye, 167 hectares de champs. Et si on collectait l’urine de tous les Français, on pourrait couvrir 40 à 50% des besoins des agriculteurs », s’enflamme-t-il, porté par son enthousiasme.

♦(re)lire Un collège met ses WC au service de l’agriculture #1

L’urine, une ressource et non un déchet

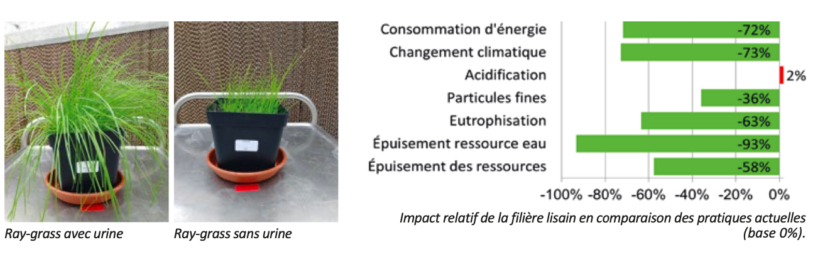

La valorisation de l’urine comme engrais est intéressante à double titre. Elle permet d’abord de supprimer son traitement dans les stations d’épuration qui utilisent produits chimiques et dépenses énergétiques, et donc ses rejets qui polluent nos cours d’eau (bonus). Elle évite ensuite la production d’engrais azotés d’origine synthétique, utilisés aujourd’hui très majoritairement en agriculture, et non sans conséquences sur l’environnement (bonus). Autrement dit, résume Philippe Bancon, valoriser l’urine économise l’eau en amont, garantit la qualité de l’eau des rivières en aval, induit des économies d’énergie et lutte contre le changement climatique. Elle permet en outre aux agriculteurs de réduire leurs coûts, mais aussi d’être autonomes sur les engrais azotés, « un des enjeux agricoles actuels », souligne ce passionné.

♦ Le lisain ou « urine stockée » a été utilisé comme fertilisant depuis l’Antiquité dans de nombreux pays. Actuellement, une dizaine de projets émergent en France pour le remettre à l’honneur (bonus).

Environ 24 tonnes d’urine collectée par an et valorisée

Convaincu par ces informations scientifiques, Philippe Bancon a ainsi ajouté au projet initial une cuve enterrée de 12 m3. Elle récupère l’urine collectée à la source via les urinoirs secs installés chez les élèves et le corps enseignant. Selon les estimations du Leesu, environ 24 tonnes de cet ‘’or liquide’’ (bonus) pourront être collectées par an (donc deux cuves annuelles) et valorisées. La commune d’Hendaye est déjà intéressée pour ses arbres fruitiers et ses massifs de fleurs, idem pour la petite commune voisine, Biriatou, « à fond sur le sujet ». Le chef d’établissement peut compter également sur le lycée agricole de Saint-Pée-sur-Nivelle pour un verger. Et sur un maraîcher en agriculture biologique qui vient de s’installer à quatre kilomètres de là.

Tout est bon dans l’urine ?

Si le sujet paraît prometteur, il pose cependant question. L’urine est-elle une ressource vraiment saine ? Toujours diaporama à l’appui, Philippe Bancon explique qu’effectivement, elle contient des indésirables : caféine, nicotine, produits d’entretien ménagers, mais aussi résidus pharmaceutiques, hormonaux et issus de produits hygiéniques. Le compte-rendu d’Agrocapi sur les ‘’Principaux enjeux liés à la présence de micropolluants organiques dans les urinofertilisants’’ pointe le risque. Mais le met en perspective par rapport aux concentrations des micropolluants présents dans les autres matières fertilisantes, notamment dans le fumier animal, et dans l’eau.

Il indique en outre que les résidus peuvent subir une dégradation, ainsi qu’une absorption dans le sol. L’OMS recommande cependant le stockage de l’urine dans un contenant quasi hermétique d’un à six mois pour réduire le taux. Elle peut aussi subir, toujours selon Agrocapi, un traitement spécifique comme la filtration avec du charbon actif. Ce qui est certain, pour le chef d’établissement, est que le lisain issu de la population des élèves est le moins contaminé.

“color: #ff6600;”>♦(re)lire Quand les cheveux aident les légumes à pousser

Stockage six mois

Le projet expérimental Enville, mené en 2024 par Louise Raguet (la designer des urinoirs féminins Marcelle) dans une ferme dans le Val de Loire (bonus), a conclu que si l’urine a été traitée par stockage durant six mois à 20°C, il n’est pas nécessaire d’appliquer des restrictions particulières aux cultures. Cependant, si on épand >une urine stockée dans un temps inférieur, il faut restreindre la pratique aux cultures qui ne se consomment pas (fleurs ornementales), qui se consomment uniquement transformées ou cuites (céréales, pomme de terre, aubergine…) et qui poussent dans les arbres. Mêmes précautions pour l’épandage du lisain. Car, « comme tout fertilisant, il existe un protocole : un dosage, des périodes, etc.. », précise Philippe Bancon.

Pousser l’expérience

Il ne sait pas non plus s’il est préférable de déverser le lisain solide ou liquide, pur ou dilué, au goutte à goutte ou en aspersion. Il le dit sans détour, il existe encore beaucoup d’incertitudes. Mais les enjeux sont tellement énormes et les personnes intéressées nombreuses qu’il veut pousser l’expérience le plus loin possible. Et travailler chaque maillon de la chaîne pour qu’elle fonctionne parfaitement. « Par exemple, trouver pour le transport une méthode pour ne pas souiller le lisain ». Cet optimiste projette une application dans les champs au printemps 2025, « moment où les plantes ont besoin de cet azote ».

« Nous estimons à une diminution de 80% le rejet de nos eaux grises dans les stations d’épuration. Les 20% restants : lave-vaisselle de la cantine, eau des lavabos, etc. C’est une pollution en moins pour les rivières et une économie pour les collectivités », Philippe Bancon.

Un bien commun

Cet écologiste de 57 ans se félicite de ce système low-tech – le moins cher (bonus) et le plus impactant « en termes d’économie d’eau et d’assainissement circulaire ». Convaincu du projet et de son urgence, il s’emploie à l’essaimer. Il témoignera par exemple fin janvier 2025 devant le réseau des Jésuites (16 établissements en France). Il lui reste cependant à créer et structurer localement une micro filière de valorisation avec ses partenaires – collecte, transport, etc. – « pourquoi pas sous forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (Scic) ». Ainsi que de trouver des partenaires pour la financer. En revanche, pas question pour cet humaniste de vendre le lisain aux agriculteurs. « J’œuvre pour qu’il sorte du champ commercial et soit géré comme un bien commun ».

Répandre la bonne parole

Ce bien commun est pour lui un support pédagogique hors norme. « Par exemple, avec le prof de SVT, Mr Rattinacannou, très impliqué dans le projet, les 6e et 5e apprennent le cycle de la plante et ses besoins en azote, phosphore et potassium ». C’est également un outil concret pour aborder la question de l’eau et la protection de l’environnement. « On arrête de se mettre au bout de la chaîne et de générer des déchets », insiste ce catholique, inspiré par l’encyclique Laudato Si’ du pape François qui nous exhorte à sauvegarder la ‘’maison commune’’. Il souligne que « ce projet met l’établissement et donc les enfants dans le cycle du vivant ». Et cite le maraîcher à 4 km de là qui utilisera le compost de la cantine et le lisain pour nourrir ses cultures. Il vendra ensuite ses légumes aux parents des élèves, dans une circularité vertueuse.♦

Bonus

# Coût : il faut compter entre 500 et 1000 euros pour un urinoir sec (Marcelle et Ti’Pi) avec la pose. Et entre 10 et 15000 euros la cuve. « Tout dépend si elle est enterrée, à quelle distance elle se trouve des sanitaires », étaye Philippe Bancon.

# Partenaires financiers. L’Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG), la Fondation Saint-Matthieu, la Fondation Crédit Coopératif (qui a décerné à Saint-Vincent le Prix de l’Inspiration en ESS).

# Soutiens techniques du projet Saint-Vincent : Pierre &Terre, spécialiste de l’assainissement écologique, sur la partie toilettes sèches. Le Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains (Leesu) sur la partie agronomie. Blé Civam Bio sur la partie utilisateurs. Et le bureau d’H2O sur l’essaimage.

# Le programme de recherche et action OCAPI (Optimisation des cycles Carbone, Azote et Phosphore en ville) étudie les systèmes alimentation/excrétion urbains et accompagne leurs évolutions potentielles. Le LEESU en est le porteur principal depuis son lancement en novembre 2014. En partenariat avec d’autres laboratoires de recherche, opérateurs et financeurs.

♦(re)lire Sans vers de terre, il n’y a plus d’humain !

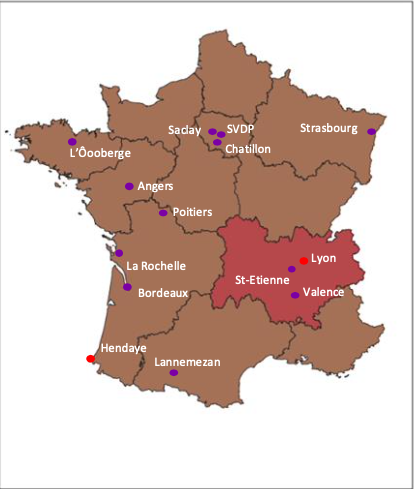

# Une douzaine de filières de valorisation de l’urine à des fins agricoles.

Le Projet EnVille à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, porté par le Leesu et lancé par Louise Ragut. Une vingtaine de personnes volontaires d’une AMAP apportent chaque semaine leur pipi pour une ferme partenaire qui l’utilise comme fertilisant.

L’écolieu Saint-Vincent-de-Paul à Paris initié par la ville. Installation de la séparation à la source de l’urine dans plus de 600 logements et des infrastructures recevant du public (crèche, centre culturel, gymnase). Une fois collectées, les urines seront transformées en un engrais utilisé par le centre de production agricole de Rungis. Ce dernier produit les végétaux plantés dans les espaces verts de la Ville de Paris.

L’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS) a construit un bâtiment de bureaux avec des urinoirs reliés à une cuve d’urine. Elle sera valorisée par un agriculteur céréalier installé à proximité.

#L’impact des engrais azotés synthétiques. Le rapport Agrocapi souligne qu’ils sont fabriqués à partir de ressources extractives et de combustibles fossiles occasionnant une grande consommation d’énergie. Sans compter leur transport. En effet, la France importe la plupart des engrais de pays tiers et notamment de Russie.

♦(re)lire L’agro-écologie, la réponse aux enjeux alimentaires ?

#Azote, phosphore et potassium sont présents en quantités considérables dans les eaux usées. Rejetés dans les eaux de surface, ils constituent des polluants qui entraînent une prolifération des algues et une asphyxie du milieu (phénomène d’eutrophisation).

En effet, ils sont extrêmement peu recyclés en agriculture, via les boues des stations d’épuration. 4% pour l’azote en Ile-de-France, alors que les excrétions des Franciliens pourraient couvrir les besoins en engrais de cette région (sources Agrocapi). Thomas Starck, chercheur, indique que l’azote issu des excréments humains pourrait couvrir 15 à 20% des apports mondiaux actuels aux terres cultivées.

#

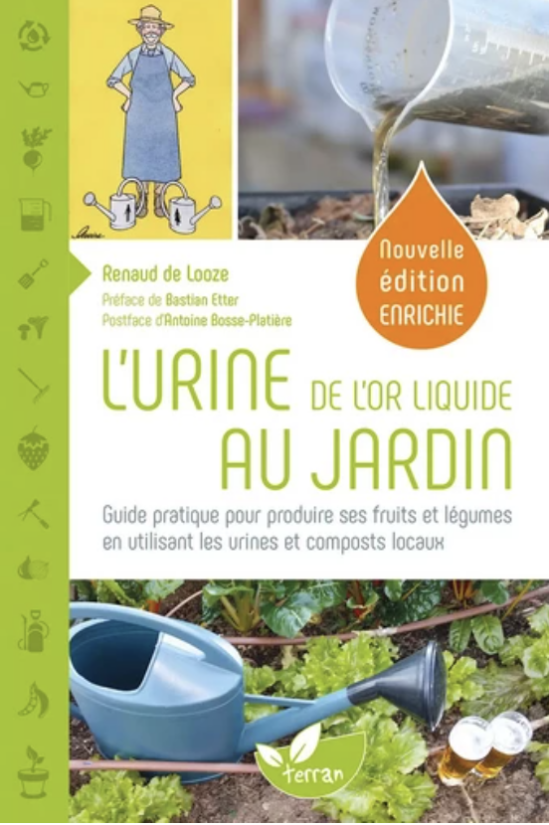

# Or liquide. Renaud de Looze est un des précurseurs de l’utilisation de l’urine comme engrais. Il a écrit plusieurs ouvrages dont ‘’L’urine, de l’or liquide au jardin’’ (Ed Terran).